一波三折的手术小记

七月上旬搞完了耳蜗的术前检查和申请表,顺利和医生约好七月中旬做手术,结果办理住院后,术前一天来月经,😥只好办理出院回家休息,可能因为经期抵抗力差住院时被病房的空调吹到,回家第二天就感冒发烧了(悲),然后因为鼻炎、咳嗽,手术整整延了三次。一直到月底才重新入院。

入院时我还有一点咳嗽,我是感冒后久咳的类型,幸好尝试了日本那个白兔牌镇咳药,吃了效果立竿见影,加上住院时高强度打游戏分散注意力,只要没人提醒想不起来咳嗽,反倒是之前喝了两礼拜糖浆吃了氯雷他定和右美沙芬都没见好,收到吃了立马不咳了!还有个小林清肺汤,喝下去从喉到肺清清凉凉的感觉,比自己的糖浆都润肺。

由于术前关于听力语言分辨率之类的检查都做了,再入院只要做个常规的抽血尿检心电图检查就好,于是我就这样被安排在次日下午做手术,但是!由于前面做的全是小孩子,小孩子术前也会恐惧症哭闹嘛,折腾的时间比预计的长一点。我是当天做手术唯一的成人,就这样从前一天晚上十点饿肚子到次日晚上六点才进手术室(……这里要点名感谢前一天吃的麦当劳安格斯牛肉堡,绝对顶饱),等麻醉师给我扣上面罩很快就昏迷了(我自己都不记得怎么就睡过去了,完全就是断片,事后也回想不起来,好像有一段时光从人生里抽走似的!),中间插管拔管都没弄醒我,等晚上十点多被推回病房,迷迷糊糊感觉要挪回病床才恢复了意识。

乐,又集了一张住院照。

术后六小时不能吃喝下床,麻药劲刚过的期间最难熬的,最开始几小时我吐个不停,但吐完麻药胃液没东西吐了都是干呕,因为做的是双侧耳蜗植入,躺着感觉伤口越来越痛,又不能睡过去,只好一直苦等等到天亮才喝上水。那个麻药残留的感觉特别恶心,嘴里一直苦苦的,分泌出的唾液也不对劲。耳蜗术后会犯晕,一直有血流到鼻腔和嘴里,不能擤鼻涕和打喷嚏,只能吐掉,摇床靠着感想是幸好一口气做了双侧,这辈子都不想再体验一次同样的流程😅。其实有很多人都是只做单侧试试看效果再做对侧,还能留有一侧睡觉,但是我进行了信息搜集知晓很多人反馈做单侧后期开机的声音不立体,听的模式不平衡会与另一边的耳朵打架,加上双侧手术报销比单侧要划算,所以我为了后期更好的开机体验选择长痛不如短痛……

事实上,做完耳蜗的第三天双耳残余听力彻底消失后,我觉得自己过去的突聋引发的焦虑和躯体化并不是过度反应,因为仅仅头两周我脑海里声音记忆忘却得飞快,很难想象有那么多人(尤其是活在尊男贱女家庭的女性)能容忍自己的耳朵空窗期几十年,直到有经济实力才做上耳蜗,然后再花费艰巨的努力去康复。入院认识了很多人,也加入了一个小小的耳蜗群,群里大概有几百人吧(……这算少的,自从疫情后上海的医院这个手术人数已经暴涨到离谱的程度,自诩全国第一的某旦甚至是一天七八台手术病人只能住一两天就踢出去让床位)看到有些女性的发言,她们是婚后一边养孩子一边咨询,研究怎么做耳蜗报销划算,那种如鲠在喉的感受一直挥之不去。我依旧没有办法用清晰的文字准确描述这一切,但谈到有关女性的多重困境,我可能比之前都更愤怒。

出院后回家第二天,导师就给我发消息要我把之前突聋犯晕时写的一片文章改改投了,这段时间我脑袋还缠着包扎没法带眼镜,但躺下睡觉也睡不踏实,就开电脑硬改了,忙完我感觉已经是一种工伤。很好笑的是期间还接受了一些师门(爹味)说教,整个过程比麻药还恶心,这篇文章被我后期大改加了些激进女权内容,能不能投随缘吧。总之就是很淡,不知道国内学阀那一套套规矩都不知道从哪学来的,身体折腾至今,已经不在乎这些蝇营狗苟的琐碎,也没有任何上进的欲望。

Chiikawa夏日快闪的玩偶和透卡,去不了线下表姐帮忙带的呜呜,可爱狮萨宝宝陪我一起努力

由于打定主意要休学一年,后面几晚又疼得睡不好,在床上写起上学期还没交的结课论文。期间有好几个晚上我看着电脑屏幕就生理性犯恶心想吐,我都不知道是我嘴里一直残留的麻药味和血丝还是我本来就对这个学术的写作产生了生理厌恶。寒假我写论文吐,暑假我还是想吐。(说个搞笑的,我这个术后头晕开的药和突聋犯晕开的药一样,原来的药还没吃完,省下一笔买药钱!)在多数时候我只想躺着,但家里没有一款枕头和靠垫能在支撑我脑袋时不让我感觉包扎硌得慌。所以我一会趴一会站一会坐反复地去磨文章,每天还在啃一些难懂的天书,不戴眼镜看手机都觉得晕,只好勉强戴眼镜撑着。

全聋状态是什么感觉呢?最开始发现,其实全聋状态并非无法感受声音,我能感觉到自己说话的震动声,周围的震动感。有人在我边上拍手,我听不见拍手的声音,但能感觉到轻微的震动感。然后做完手术耳鸣并没有消失,该鸣还是鸣,只是不再是磨人心智的装修声,而是呜呜的鸣声,术后刚开始头稍微扯到或身体运动幅度过大时,是一种前所未有的嗡鸣海潮似的席卷,比之前那种长期的神经性耳鸣厉害,几乎要两眼一黑晕过去,可能是身体检测到头里多了两个异物在疯狂发出警报(……)但是嗡鸣总会慢慢消减下去,于是退而复涌过后更多是呜呜声,好像要晕过去,看了一些病友的分享这是脑鸣(……)

到八月第三个礼拜,嘴里依然有苦苦的麻药味和血丝,但是能张嘴咀嚼吃饭了,打哈欠还是感觉里面有扯到。去社区医院做了个血常规指标正常,可以停药了。拆掉了包扎,耳朵麻麻的没有知觉,但是帮我擦药的家人说我耳朵的缝线在肉眼可见地被吸收掉,时间久了疤痕越来越淡。碘伏涂伤口时压一压还是会感觉钝痛,也担心眼镜腿压在伤口上会令其愈合得更慢但是我已经管不了那么多了……晚上睡觉终于找到一款合适的荞麦枕能躺眠了。虽然这个月我特别难熬,但是每当摸到电脑键盘时,我很确信,无论如何,我终究能写完一切。或者说,能写完就是我的一种胜利。

八月第四个礼拜,嘴里的味觉又发生了变化,喝水总感觉味道咸咸的。思考不会是上海d的水质问题……味觉系统可能需要很长时间等待恢复,但是已经可以做很多事了。在八月最后一天写完了作业!打印!解放!果然没有人会喜欢写论文的!

查资料时突入宝库,美国一个专门收录Deaf culture文化的图书馆网站,还有一个收录Deaf artists信息的网站,在这里分享一下,虽然内容不多但别有洞天。

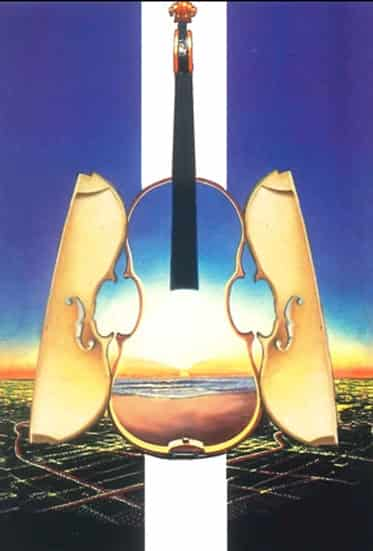

在这里分享下我偶然看到很喜欢的画:

哈利·威廉(Harry R. Williams,1948—1991)的无弦之琴,很符合我对音乐的想象。

书影邂逅

读了……

即使再忙也看了一些天书以外的闲书,闲书里又筛掉好多不值得推荐的,留下来的是感觉还不错的!

这本是看到有象友推荐去看的,一打开就停不下来,作为旅游见闻内容非常详实,科普了很多地理、宗教和历史知识!不过没想到埃及的旅游状况是体验比较糟糕的,本来还对埃及有滤镜(……) 作者是独自旅行的女性背包客,所以从她的视角看到很多有趣的文化小细节。印象深刻的是好多中东女性会接待旅客作为家庭生计来源,不同国家的女性地位也差异悬殊,比如经历过西方世俗化改革的土耳其女性有选举权,恢复伊斯兰专制的国家女性(比如伊拉克)女性还活在前现代社会里,连聚会的照片都不能发网上。而不属于伊斯兰信徒的库尔德人、雅兹迪人等族群又被分散在各个国家遭受着边缘化的境地,足见父权和宗教原教旨主义的危害。中东很多地方的战争和暴行都是在打着神的名义分帮割据,摧毁了自己脚下曾经辉煌的古代文明,平民又夹杂在现代和本土的夹缝中凑合度日。作者所访之处大多都是荒漠里的遗迹或者曾为内战战场的博物馆,所见的人们抛却过往,信仰来世,而此世的生活又总是风尘仆仆。比起她对宗教和寺庙的介绍,我更喜欢的是那些风尘仆仆里的生活里的珍贵痕迹,比如房间布置、日常饮食、公共交通和人们谈论身边的亲人、自己的困惑与感触以及对生活的重建、梦想等等,那的确是具象化的中东。

“所有的现代艺术都是概念化的,因为它崇拜概念,崇拜作品中艺术运思模式的成规——以完全相同的方式,商品所拜之物不是它的真实价值而是价值的抽象成规。因为注定要遭受这种拜物教的和装饰的意识形态,艺术并不具有独特的存在。”

这本书确实属于鲍德里亚式的大思考合集,但谈到艺术时,他指出现代社会存在一种“价值的拜物教”。比如现在买东西,很多时候销售的不是产品本身,而是一种概念、一种品牌,或者通过 IP 联动、注入故事来塑造价值吸引客户。也有不少人借助艺术作为媒介来表达社会议题、政治主张,这同样是一种对价值的抽象表达。在商品泛滥的现代社会,我个人对这种手段并不排斥,创作过程就是要表达某种内核的,区别在于这种内核作者是否有意识,有多少人买账,至于作者是否纯艺术创作还是商业化,评判它的标准因人而异,不可能一直集中在少数阶级手里吧。如果艺术作品本身是一种表达的手段,那么它介入社会和生活中的问题,又有什么不可以呢?这世上很多人甚至没有那种能力和特权。

应该算我看的第一本韩国酷儿文学,有种私小说的风格,每篇都有淡淡的凄凉感,但写的是现代人的生活,像在看韩漫,情绪和各种事物的描绘写得很好,读起来没有距离感。印象最深刻的是《一片石斑,宇宙的味道》,母亲看护的细节看得很痛苦,母亲和恋爱是两条并行发展的线,信奉基督教的母亲无法理解自己的同性恋儿子,在交往的从事学运的哲学男又很典(要素拉满),这个故事描绘了生活里恒常的残酷性,即最亲的人之间即使观念不同也能继续生活,恋爱中的人即使分歧巨大也能凑合在一起,直至最后以丑陋的面目崩解。映最后体悟到爱情的真相,以及人和人之间的无法彼此理解,是在病房的往返间。然后故事就这样在日沉西山间淡去,很伤感又很自然的收尾方式。朴相映的好几篇短篇写出来的感觉总是:生命仿佛在永远瞬生瞬灭的悸动里恍惚度过。

这本书收录了各种听障创作者的访谈见闻,介绍了他们在家庭里面临语言隔绝的普遍境遇,这种现象有一个专有名词叫“餐桌综合征”(Dinner Table Syndrome)。在不使用手语和书写、口语交流的多人场合里,听障者读唇非常困难,跟不上话题然后很少有人及时传达信息,只会说“I'll tell you later”或者干脆排除他们,导致他们时刻遭受非人化的疏离感。很多创作者表达挺激进,然后有一些访谈里提到手语教学为主的特殊学校和口语环境完全不同,交流方式也更民主,以至于很多听障孩子比起原生家庭,在特殊学校归属感更强,但走出学校,听觉中心主义的社会又很难接纳他们,整个社会对于无障碍的辅助很少,纯靠听说的信息传递方式真的很低效……在残障研究学里有个专有的词叫“二次障碍”(Secondary disability),指的是由于一次障碍(听觉损伤)导致社会支持缺失、无障碍环境缺失造成的障碍。我觉得本书中提到的很多问题都属于二次障碍,事实上,造成人生存能力不足的也并不是当事人的残疾本身,而是从教育、原生家庭到社会每个方面的系统性限制和剥夺。很奇怪的是如果是语言不通的外国人,人们知道该怎么处理这些微妙的问题,但是残障的人却要遭受另番对待。

看这本纪实内容被科普了海啸的恐怖,海啸来临时最恐怖的是水面上会漂着泄露的燃烧的化学物质,很多人就这样被水冲走然后又被活活烧死,救援都很困难……从亲历者的回忆里知晓的细节更残酷,东日本大地震造成的灾害真的远超媒体报道的那样,而在这种艰难状况下石卷工厂的重振简直是一种奇迹!无法想象日本人的民族凝聚力,应对灾难都有太多经验了,感觉这是放在自己国家绝对不可能想象的事。后面重启抄纸机的部分看得蛮感动的,还被科普了出版业的用纸小知识,日本出版行业用纸太讲究了这就是匠人精神吗……这本小书虽然很平价内容不算多但记录的内容远超它的价值。

这本书观点非常犀利而且口吻不失幽默。胡克斯评论《末路狂花》电影的观点指出我曾忽略的一点“女性在作品里消失、自杀就很酷,也许这种希望是一种集体无意识。”这点确实!还有那种文艺作品里制造把女人变成艳尸工具人的老套桥段,后有学者提出个专有名词叫“冰箱里的女人综合征”概括上述现象,本质上还是男性沙文主义意识形态的内化,是对女性主体性的扼杀。不光是性别上有这种叙事倾向,在种族、殖民、地域、残疾议题上也是如此。胡克斯的很多锐评始终透过作品去看背后主流的社会规范和权力逻辑,而且她非常了解该怎么去从自己的角度把观看作品中的不适感论述出来,强有力地回击文化偏见,很值得学习。

这本书感觉更像胡克斯个人哲学的布道,比男人写爱然后营销的观感要好多了!我宁可多读读这里面的文章也不会把时间浪费在看拉康或巴迪欧论爱……胡克斯在此书里指出了很多实际生活里的功能失调常态,提出“为了回归爱,我们必须抛弃权力意志。”可悲的是现实里无论是家庭还是亲密关系的爱,往往都是遵从权力斗争的关系范式,人遵从这种范式是因为权力的结果可以预测,但交出信任的、互相影响的爱无法预测。我觉得人类已经长久地习惯了父权制的话语模式和家庭奴役关系,过度挪用了爱的概念,现实里的爱无能很多,他们只是在模仿、移情和虐待,而不曾真正地拒绝伤害和控制,也许这是人类天性如此。总之我没有胡克斯那样乐观,但我乐意践行胡克斯所鼓励的那种爱,我相信践行它会让我及周围的人变得更好。

2025年我才来读这本bl名著!!!目瞪口呆这人体画得太好了!攻简直是在法律边缘反复横跳的疯子,他一没囚禁二没霸王硬上弓(?)已经打败了诸多打着执着攻tag的bl作品,更重要的是这是个美攻,是BL细糠(确信)。

附图:

谁能拒绝花式开屏身怀绝技的美攻爆炒柔弱无力社畜。

看了……

看过漫画,电视剧里有个别地方我觉得表达满细致的,就是主流社会普遍认为听不见、听不清可能更习惯嘈杂的环境,但是听阈受限时,人耳其实辨识信息和降噪的能力都是受损的,大多数听障群体平时是很讨厌人多的公共场合的,尤其是戴上助听设备时,那个效果是灾难级的。剧里拍了男主走到学校食堂,镜头从男主视角拍摄时周围的一切是模糊的,满还原的。还有很多对着人脸的特写镜头,模拟看口型的第一视角。至于背景音怎么处理的我不清楚,但是看神经性耳鸣好像有制作模拟音效。但是!!!这个真人版拍恋爱题材我觉得很尬,感觉又在看直男尬演,好不如看漫画,求求日腐剧放过不会演感情戏的演员了好吧……感觉改成专注无障碍议题讨论的剧更好,很少看见关注口语族听障处境的作品,里面很多超还原,女性配角演得很好!我感觉这里面的男一男二根本不能很好地理解麻耶为啥会感到愤怒和不爽,他们可能意识不到,即使是同为听障,航平在生活里得到的支持是远比麻耶多的。。。航平有说出来被理解的特权,但是麻耶没有。

这个电影真的颜值盛宴。唯一的女性角色一反主流作品里对女性的性格塑造,说杀爹就杀很爽,结果还是没跳出父权叙事的框架,被设定为一个永远没有成熟女性身体的幼态,结局也很惨==其他有趣的点是这帮美国人回到旧大陆,试图在逃离中寻找自己的归属,旧大陆只是一个埋葬着所有晦暗的坟墓。电影最后有种消解一切价值的后现代感,当个哥特男同电影看看还行,原著是小说但是没有兴趣看。

=动画画得好壮……但是动画能看到会动的人外光欸!动画好多地方表现得更gay,制作组太会改了太懂了!看到时有些傻眼(啊这个还有那个都不觉得太那个了吗…人外题材真的太棒了,漫画的叙述节奏更好,但画面动起来就很带感,情绪也处理得很好,看后很难不搞人外车,光纪/纪光简直是发挥想象力和黄文本格派的天选cp,等我忙完我就产粮!

很流畅的打斗场面和很淡的中式剧情,一种无过无不及的平和含蓄,除此之外没什么更特别的感想。我觉得人妖本身就是不平衡的,现代建设和军事开发对自然的侵袭和冲击是毁灭性的,动画又很微妙地一碗水端平,两边领导真的很老中当架空题材看着乐乐但看到已经有粉红来代餐也太雷了。另外鹿野师姐内核稳定又强大,竟成为这个时代稀缺的女性角色,想了想这不是因为这是无性恋作品吗(?)大家别吵了别吵了,平平淡淡才是真……

这个电视剧有些地方让我觉得很土。美剧特有的那种杂烩和对白节奏,有种现代叙事硬凹进19世纪的卖力感……你会看到19世纪穿着束胸衣的美国年轻人开party吸鸦片,也能看到符合历史的美国特有的“花园里的机器”的乡村生活,铁路建设、以及过于朋克的死神(……)还有对梭罗及各种男作家的讽刺(这个我很喜欢)。对狄金森的塑造太离经叛道了,不太符合我的印象,但是能接受这个二创版本。剧很会拍女同戏份,苏真的很美(但我实在接受不了前现代社会朋友变嫂子的情节!

前两季很无聊,第三季是最好看的,比较喜欢的是对狄金森诗歌中诸多意象的互文,超自然的东西拍得挺有趣的。

哥特风造型很美。

太下饭了,观鸟爱好者可能更爱看。幽默感非常好,我觉得非裔女性做主角的剧很有力量……姐们不语。姐们只是身体力行猛猛开怼,就是白宫里最权势滔天的白男们也得憋着等她观完鸟。希望再多来点这类风格的优秀爽剧。

玩了……

都是术前玩的,术前根本无心学习,在告别最后一点原始听力前,好好感受了一下音乐。因为从做了耳蜗的人得知耳蜗是机器音,听到的和天然人耳的声音音色、层次都是有差距的,所以我想在最后将真实的声音尽可能地留在记忆里。

音乐好听,但我觉得游戏吹得太过誉了,核心还是披着宗教外衣的虐女游戏,即使有跨性别要素但还是很男凝,性别观不敢苟同,对米歇尔人设的后期处理让我感觉也是一种形式的恐跨,然后女性角色塑造也很灾难,打到真结局生气了,男的别太爱自我感动了……真的是很平庸的故事,我真的不理解吹的,只能说音乐确实在我脑子里萦绕不散,既然有魔力和再生的设定,就不能写出再出彩点的故事吗……

塞尔达究竟什么情况下是最好玩的?

我的回答是,住院时最好玩。

特别是在病床上等待遥遥无期的手术,各种检查和输液时,只要沉浸在海拉鲁广袤的山峦,翱翔于流云与晴空里,所有的烦恼都好像是过眼云烟。在游戏里的时间流速和现实里又有差别,每次奔跑和攀爬间,昼夜就不知不觉更替,不知何时就有怪物猛地跳出来,增加不少惊险感。在哈特诺村和格鲁德小镇感觉到的烟火气,又让人想要一直久待。然后在游戏里做饭也很有趣,把食材丢进锅里看锅子丁零当啷蹦出完整的菜有点点可爱。

开了好几座塔和神庙,地图总算从新手村扩大了几倍,手残忘了之前的操作,有几座塔发现绕路从山上飞过去可美美避开下面的魔法师,在塔上看了美丽的日出。也发现原来直接打怪没有想象中难。但最后还是卡在卓拉打水神兽那里了(……)我会继续玩的!

开了好几座塔和神庙,地图总算从新手村扩大了几倍,手残忘了之前的操作,有几座塔发现绕路从山上飞过去可美美避开下面的魔法师,在塔上看了美丽的日出。也发现原来直接打怪没有想象中难。但最后还是卡在卓拉打水神兽那里了(……)我会继续玩的!

很有意思的设计,是把一本连环画的画面分割成几个part然后人物从一个part跑过去,你要调整这些画面拼成一个完整的逃脱路线,让人物顺利到下一张画里去,然后很多路线设计都挺烧脑的,有几个关卡真的难倒我了,卡关卡了很久才过去。作为打发时间的小游戏刚刚好。但是不玩也没有损失。

今年在动森看烟火大会了,这是我第一次在游戏里看烟花,以前每年夏季都错过。今年穿上美美的红型染琉装拍照,感觉比和风浴衣好看!

还有,八月下旬的时候在毛象上中奖了,我也是被象友宠过的人了!收到象友赠送的游戏(这里为了隐私把象友的steam ID截图去掉了),是我一直期待的那种画风很好的视觉小说游戏,离了毛象还有哪里能让我这么惊喜❤️,长毛象真的成了我的精神老家,一直以来都很感谢与象友的每场互动!!!

还有,八月下旬的时候在毛象上中奖了,我也是被象友宠过的人了!收到象友赠送的游戏(这里为了隐私把象友的steam ID截图去掉了),是我一直期待的那种画风很好的视觉小说游戏,离了毛象还有哪里能让我这么惊喜❤️,长毛象真的成了我的精神老家,一直以来都很感谢与象友的每场互动!!!

信箱邂逅……

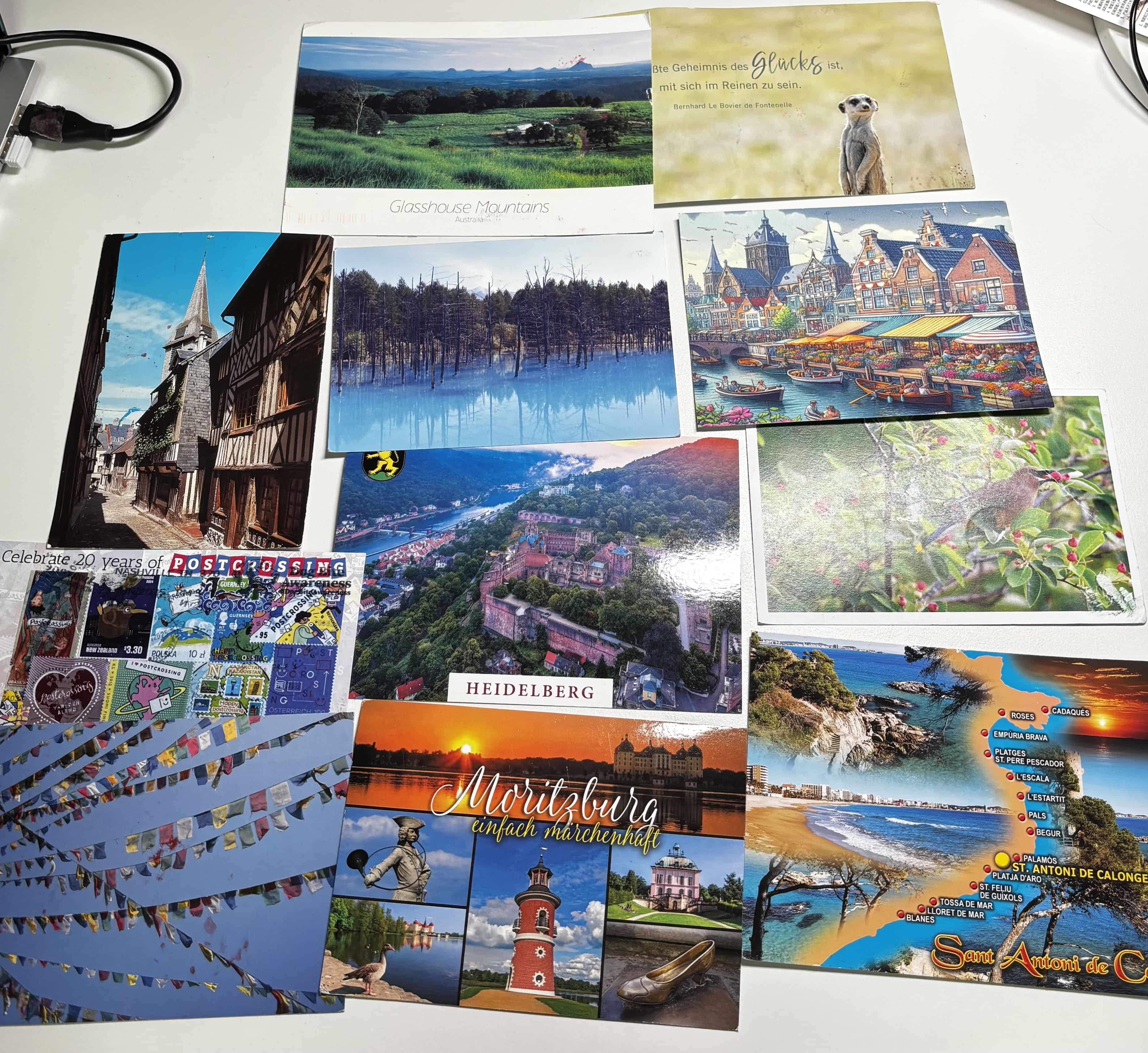

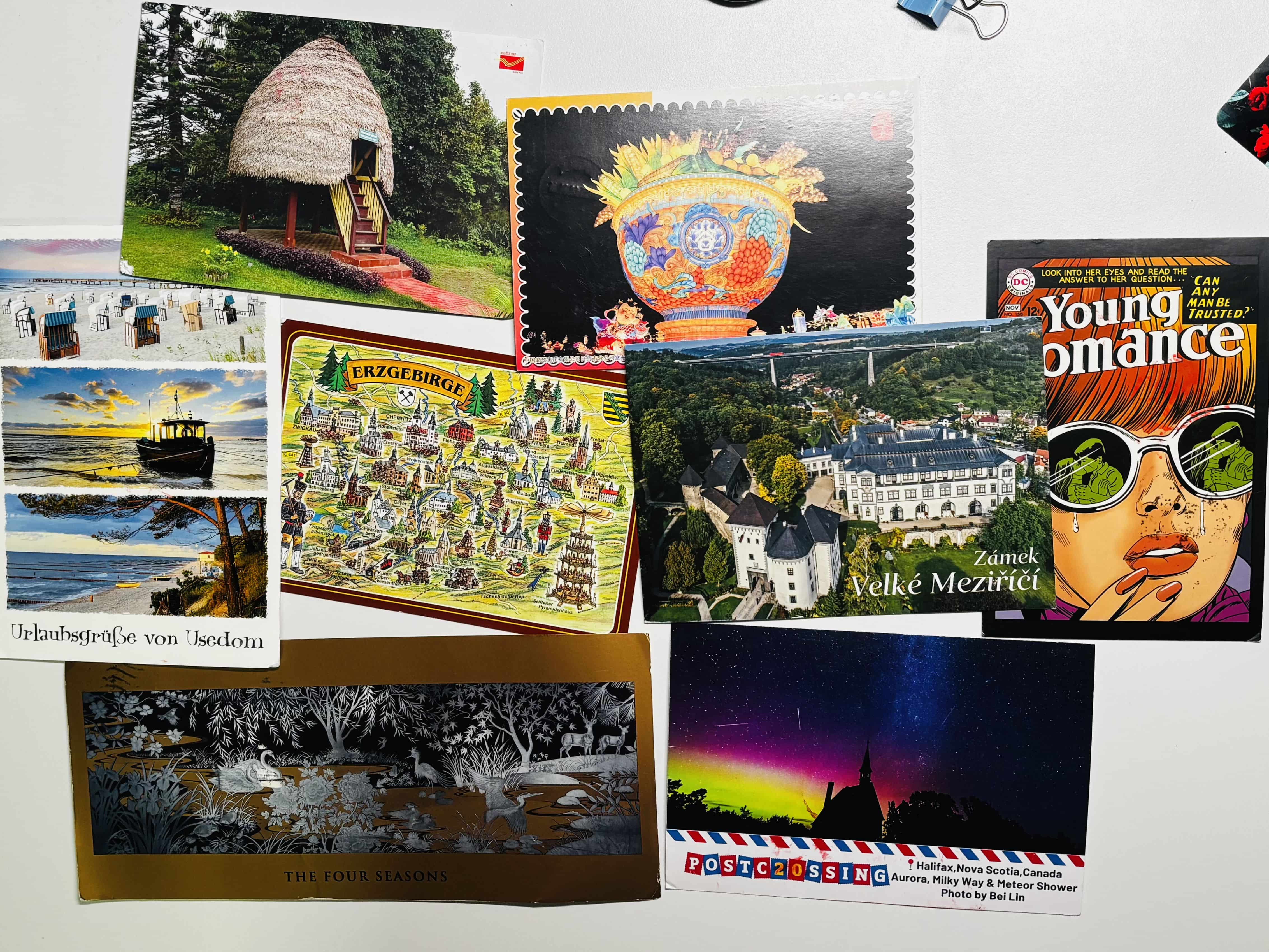

这次也收获不小,真的很喜欢风景片,尤其是它们跨越千里抵达的感觉,可能都有折痕、撞角甚至纸张磨损,留下了不同人的字迹和装饰,但就是这样每张明信片才有了别样的意义。

这次也收获不小,真的很喜欢风景片,尤其是它们跨越千里抵达的感觉,可能都有折痕、撞角甚至纸张磨损,留下了不同人的字迹和装饰,但就是这样每张明信片才有了别样的意义。

热心美国人会给我寄雪松太平鸟(Cedar waxwing)在其生活的小镇春天享用莓果的自印明信片,热心日本人会给我寄北海道美瑛旅途中拍的白金青い池写真。虽然明信片圈有些人不喜欢自印片,但我非常感兴趣。爱好摄影的人拍照自印成明信片寄往地球未知的彼方,带来的惊喜是无穷的,透过他人之眼看见的风景也是独一无二的。

热心美国人会给我寄雪松太平鸟(Cedar waxwing)在其生活的小镇春天享用莓果的自印明信片,热心日本人会给我寄北海道美瑛旅途中拍的白金青い池写真。虽然明信片圈有些人不喜欢自印片,但我非常感兴趣。爱好摄影的人拍照自印成明信片寄往地球未知的彼方,带来的惊喜是无穷的,透过他人之眼看见的风景也是独一无二的。

其他

用升降桌时,体力越来越不如从前,长期肌无力真的影响生活质量,身体站立的力量也很重要,奈何身体越来越虚了都没有办法久站,每天写一会昏迷一会,还间歇性脑鸣,开机后又是听觉系统重建的漫漫之路,已经申请休学调整身体了,希望能恢复到可以锻炼、能辨识人声的程度吧!我感觉在国内读研真的很扼杀心气和创造力,不喜欢被一种生活状态捆绑,也许停下来会知道自己需要什么。

自从加了个耳蜗群后,我思考要不要起号发点残障研究领域的科普、日常细节吐槽或者分享等等,但是感觉内容一多太容易被开盒,有些群友一眼就能搜到对方的小红书和抖音账号,真的很像全网裸奔(……)有点抗拒再使用简中账号,但也觉得有些信息分享很重要,还没想好到底怎么处理,目前已经开始写一些话题和片段了,因为我觉得把自己的很多感受、困惑和思考通过文字整理出来,也是一种来之不易的表达方式。就像写博客是在记录和理解自己的生活一面,总有一天回看时,会看见更多可能性,不断地有新的想法和感触。

就这样!炙热的夏天将要过去,几乎没怎么走出门呢,还有篇关于人工耳蜗手术的科普文章还没写,9月我再捋捋!